-

Объектодежда: Женский наряд

-

МатериалыХолст, хлопок, шерсть, пигменты, металл, шелк, стекло, перламутр

-

Оригинальная география

Россия -

Федеральный округ сегодня

-

ДатаТретья четверть 17 - 19 века

-

Композиция

-

Элементы

-

Тип источникаБаза данных “Музея искусства Метрополитен”

-

Музей или фонд, на которые ссылается источникМузей искусства «Метрополитен»

-

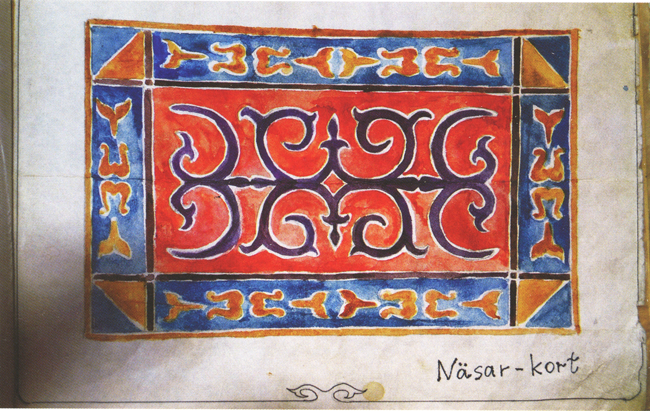

Предмет из коллекции Натальи Шабельской (1841–1904), представительницы российского знатного сословия, создавшей одно из богатейших собраний русского народного костюма и декора. Стремясь сохранить исчезавшие, по ее мнению, традиции народного творчества, она путешествовала по Великороссии и покупала отборные экземпляры вышивок, головных уборов и тканей у зажиточных крестьян. С 1870-х годов до переезда во Францию в 1902 году она собрала крупную коллекцию искусных ручных вышивок и праздничных нарядов с богатыми орнаментами и сложными узорами. Основная часть костюмов из ее коллекции находится в фондах Бруклинского музея. Другие предметы представлены в Бостонском музее изящных искусств, художественном музее Кливленда и Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге.

В собрании Бруклинского музея четыре полных русских наряда, состоящих из сарафана, блузы, кокошника и в некоторых случаях пояса и епанечки – короткой безрукавки, повторяющей покрой сарафана.

(1) Традиционный русский наряд отличают прямые плавные линии. С начала XVIII века сарафан – длинное платье без рукавов – стал самой распространенной одеждой крестьянок в центральных и северных областях России. Его носили поверх блузы, часто вместе с поясом или передником. Крупный тисненый узор в сочетании с традиционной вышивкой позолоченной нитью по красной основе создает богатый вид.

(2) Русская вышивка выполняла почти ту же функцию, что и татуировка в других культурах – защиту человека знаками силы. Поэтому мотивы вышивки столь часто располагаются по краям деталей одежды, например, закрывающих шею и запястья – наиболее уязвимые части тела. При этом столь же часто вышивка носится на рукавах в области верхней части рук, означая силу. Двуглавый орел – геральдический символ, веками существовавший во многих культурах, имея особенное значение в Византии. После женитьбы великого князя Ивана III на племяннице византийского императора Константина XI Софье Палеолог двуглавый орел был принят в России. Две главы символизируют верховенство монарха над светской и церковной властями, а также владениями на Востоке и Западе.

(3) В типичном русском стиле на ткани банта – плотная вышивка позолоченной нитью и бахрома. Геометрические узоры, особенно на лентах банта, могут быть развитием традиционного мотива женского божества. Его фигура обычно изображается с поднятыми руками, а более поздние варианты очень сильно стилизованы и напоминают растение, или древо жизни.

(4) Орнаменты кокошников были богаче, чем любого другого предмета гардероба в России. Чаще всего они изготавливались из дамаста с вплетенными позолоченными нитями или из бархата с золотой вышивкой. Кокошники зажиточных крестьянок часто украшались жемчугом и драгоценными камнями. Девушки носили кокошники, не закрывавшие волосы, которые в русской культуре имели большую ценность.

(5) Весьма изящный пояс с вышивкой позолоченной нитью по красному шелку. Небольшие вставки из цветных камней и перламутра придают особенную индивидуальность поясу, владелица которого, вероятно, была из богатой и влиятельной семьи.