Черевковский район

-

Объект

-

Автор объектаЯ.Д. Витязев

-

Тип ДПИ

-

МатериалыДерево, грунт

-

РазмерОбщая высота - 95,5; Лопаска - 51,5х20,5; Высота ноги - 44; Размеры донца - 48,2х9,7

-

Оригинальная география

Деревня Ульяновская,

Черевковский район -

Федеральный округ сегодня

-

Субъект Федерации сегодня

-

ДатаКонец 19 века

-

Элементы

-

Тип источникаКнига “Народное искусство в усадьбе Гальских”

Автор(ы) М. Н. Шаромазов -

Музей или фонд, на которые ссылается источникУсадьба Гальских

-

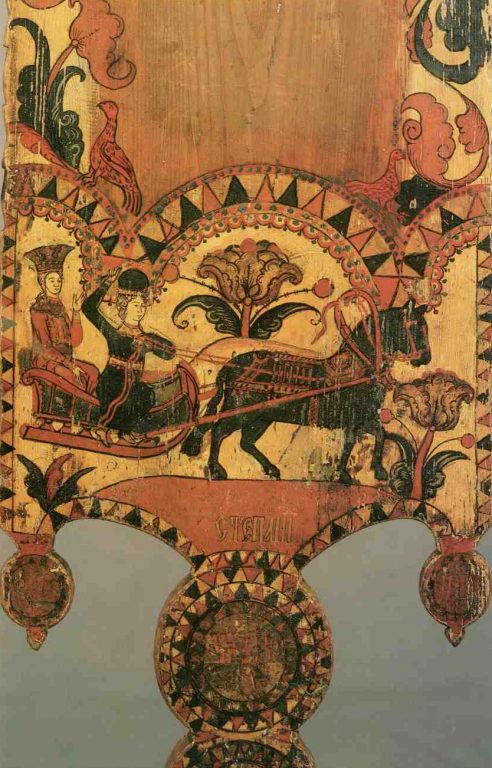

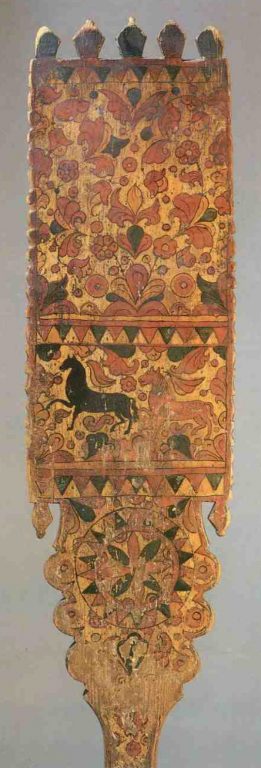

Русские прялки (в некоторых местах их называли пресницы) – самая яркая часть народного творчества северо-западной части России – предназначались для прядения нитей, то есть скручивания их из волокон льна или шерсти. Все они легко могут быть разделены на два конструктивных типа: корневые, то есть сделанные из нижней части ствола дерева и отходящего в сторону от него корня, и составные, или разъемные прялки. Вероятнее всего, тип корневых прялок древнее составных. Среди северных прялок особое место занимают те, которые определены О.В. Кругловой как ракульские. Привычный нам сегодня облик этих прялок создаёт сын, мастера Дмитрия Фёдоровича Витязева, Яков. Его палитра скупее отцовской: темные, зелёные, синие и красные листья звучат напряжённо на золотисто-жёлтом фоне. Свою роль играют и графичные приёмы оформления рисунка: белильные скобки, обводка тонкой линией. Яков находит очень удачную композицию с вписанной в квадрат стилизованной птицей. Правда этот мотив появился не сразу, есть прялка, где в центре квадрата помещён мчащийся жеребец. Несмотря на достаточно позднее время формирования ракульской росписи, изображения, а лопаске и ножке могут трактоваться как тема древа жизни, а акцентирование внимания на птице восходит к традиционному восприятию птицы как знаку пробуждения природы, весны, удачливого брака, а значит, и материнства. Конь – постоянный образ в росписях северодвинских прялок. По-видимому, он воспринимается на них как образ удали и силы, то есть выступает от имени жениха.

Рассматриваемая прялка – образец работы Якова Дмитриевича Витязева, в которой уже найдено композиционное решение, на лицевой стороне – непривычное для поздних прялок изображение коня, что говорит о поисках мастера. Очерчённость каждой формы тонкой линией – яркая особенность творческого метода Якова Дмитриевича, на основании чего прялка приписана ему и датирована второй половиной XIX века.