-

Объектголовной убор: Кокошник

-

Тип ДПИ

-

ТехникаШитьё в прикреп золотными нитями, золотым шнуром и гранеными стеклами по бархату

(шитьё в прикреп, шитьё золотом) -

МатериалыЗолотые нити, бархат, золотые шнуры, граненые стёкла

-

Размер24x15

-

Оригинальная география

Олонецкая губерния -

Федеральный округ сегодня

-

Субъект Федерации сегодня

-

ДатаКонец 18 - начало 19 века

-

Композиция

-

Элементы

-

Тип источникаКнига “Русская вышивка и кружево”

Автор(ы) Л. Ефимова, Р. Белогорская -

Музей или фонд, на которые ссылается источникГосударственный Исторический музей

-

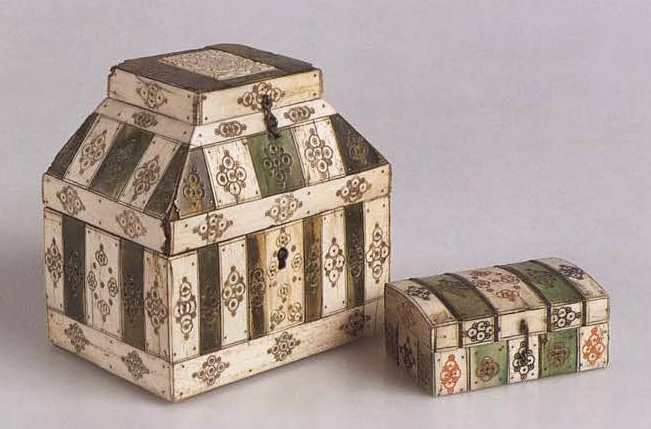

Побеги фантастического древа, устремляясь ввысь, образуют клейма, полуовалы и завитки. В центральных клеймах — двуглавые орлы. По сторонам — симметричные изображения птицы, всадника, фигуры женщины. Композиция вышивки подчинена заданной форме полуовала головного убора. Несмотря на статичность композиции, изображения переданы очень живо, в них как бы зафиксировалось движение: вырастают один из другого побеги и завитки, птицы с поднятыми крыльями словно в полете, конь замер, вот-вот готовый начать свой бег. Особый интерес представляет фигура женщины. Вглядевшись, узнаешь в ней пряху: характерны ее поза за прялкой, положение рук. Может быть, это молодая девушка на посиделках в нарядном девичьем венце. Подобный сюжет, широко известный в жанровых росписях прялок Северной Двины, крайне редок в вышивке. Для золотного шитья антропоморфные изображения не характерны. Для золотного шитья в XVIII веке становится характерной обводка рисунка по контуру мелкими ажурными петлями; широкое применение находит цветная фольга, которая выполняет активную роль в колористическом решении произведения. Узоры золотного шитья в это время были преимущественно растительными, со стилизованными цветочными мотивами. Форма гвоздики, тюльпана, шиповника была разработана ещё в травном узорочье древнерусского искусства ХѴІ-ХѴІІ веков. В XVIII веке в цветочной композиции золотного шитья значительное место отводится букету, перевязанному бантом у основания, и вазону с цветами — мотиву, пришедшему в народную вышивку, вероятно, под влиянием рисунков шёлковых тканей отечественного производства с «пукетами», из которых обычно шили праздничные сарафаны. Вазон с цветами был широко распространен и в других видах народного искусства. Особый интерес представляют отдельные образцы золотного шитья XVIII века с изобразительными мотивами, которые встречаются в такой вышивке довольно редко.

В народном представлении жемчуг вместе с серебром и золотом был своего рода мерилом красоты и богатства. Из песни в песню, из былины в былину переходят, соседствуя меж собой, «чисто серебро», «красно золото», «скатный жемчуг».

По своей сюжетике «цветная перевить» органично связана с традиционным крестьянским искусством. Примером служит нарядная свадебная простыня с вышитым подзором. В композиции вышивки слились образы древнерусского искусства с архаикой геометрических форм-знаков. В изображении скачущих единорогов с всадниками по обе стороны стилизованного древа в виде тюльпана, со множеством расположенных вокруг ромбов, розеток, мелких косых крестов и других форм заключено смысловое содержание. Язык вышивки выражал близкие для народного миропонимания добрые пожелания и был тесно связан с народными обрядами.

Вышивка XVIII века, украшавшая предметы крестьянского быта, почти не затронутого нововведениями Петра I, развивалась в рамках русского самобытного традиционного искусства.

Вышивка, бытовавшая в среде господствующих классов — в усадебном, городском, а также придворном быту, — отражала общеевропейское направление моды и подчинялась смене художественных стилей. В коллекции она хорошо представлена отдельными образцами мужской и женской одежды, предметами убранства интерьера и другими произведениями светского и церковного характера. Многие из них были выполнены крепостными мастерицами.

Столичные газеты второй половины XVIII века-начала XIX века были переполнены объявлениями о продаже крепостных, среди которых встречались и мастерицы вышивать. «Против Грузинских бань, в доме г. Мартынова, за отъездом господина продаются две девки: первая хорошая швея в тамбур и в настилку бумагою, гарусом, шёлками, золотом и серебром и знает много решеток шить, а вторая горничная и прачка, обе поведения доброго и меньше 20 лет» — таков текст одного из объявлений, которые во множестве печатала газета «Московские ведомости» в последней четверти XVIII века, помещая их между известиями о продаже экипажей, строений или новой партии моченых яблок.

Из этих же газет мы узнаем о существовании специальных мастерских шитья, где можно было купить готовые изделия, отдать вышить на заказ по своему вкусу, а также определить в учение вышивальному мастерству молодую девушку. Из письменных источников XVIII века мы узнаем названия наиболее распространенных видов вышивки и материалов для вышивания. Так, в Москве «в Пресненской части на Кудрине на самом рынке продаются шитые по карте золотые накладки на юбку к робе (тип нарядного платья XVIII века), здесь же берут вышивать мужские кафтаны, чепраки, петлицы и всякое шитьё золотом и серебром по карте, битью на проём, цветными шелками и в тамбур».

Сложный орнаментальный рисунок из ломаных линий, решеток, пучков волн и рокайлей передан вышивальщицей с высоким профессиональным мастерством.

Шитьё золотной нитью в народном искусстве продолжает свое развитие в ХІХ-начале XX века в праздничных головных уборах и платках, в отделке крестьянской одежды. В каждый период оно приобретает свои стилистические особенности, сохраняя традиционную основу.

Мотивы и принципы построения узора русского орнаментального шитья ХѴІ-ХѴІІ веков, тесно связанные с другими видами русского декоративного прикладного искусства, получили свое дальнейшее развитие в народной крестьянской вышивке ХѴІІІ-ХІХ веков. Это прослеживается в золотном шитьё праздничных женских головных уборов и в крестьянской вышивке XIX века ряда областей Русского Севера.

На одной из вышивок (вероятно, верх головного убора) интересная композиция — в центре фигура пляшущей женщины в высоком головном уборе. Вокруг нее размещёны стилизованные изображения фантастических животных, в очертаниях которых узнаются грифоны и птицы Сирины в позе идущего барса. Мастер, хорошо знакомый с традиционными образами народного искусства, воплощает их по-своему, находит индивидуальное решение.

Другой образец — верх олонецкого кокошника, где в композиции среди растительных побегов и птиц изображены всадник и женская фигура. В ней при внимательном рассмотрении узнается пряха, сидящая за работой. Этот сюжет широко известен в жанровых росписях по дереву Северной Двины. Подобная композиция часто встречается в памятниках народной вышивки более позднего времени. В целом же для золотного шитья не характерны антропоморфные мотивы и жанровые сюжеты. В вышивке головных уборов чётко прослеживаются архаичные элементы русского орнамента. Например, в шитьё височных лопастей олонецких кокошников передаются и форма, и орнамент металлических височных колец славянского племени вятичей ХІ-ХІѴ веков. Подобная замена вышивкой металлических украшений наблюдается и в костюме финно-угорских народов.